「お家を支える基礎の、もう一つの役割」大東建設のお家コラム🏠

大東建設のお家コラムでは、これから住まい選びをしようという方や、住まいに対するお悩みをお持ちの方などに、住まいにまつわるお役立ち情報をお届けしてまいります。

今回は「お家を支える基礎の、もう一つの役割」についてご紹介します。

【まずは「基礎」について】

お家における「基礎」とは、建物を支える土台を指します。この基礎をしっかりと作り上げることで、建物に高い耐震性や耐久性を持たせることができます。

基礎について詳しいお話はこちらもご参照ください。

当社では、厚さ150mmの鉄筋入りコンクリートと、150mm間隔で格子状に組む配筋による「ベタ基礎」を採用しています。高い強度と耐久性、そして高い耐震性を追求しています。

【基礎の、もう一つの役割とは?】

日本の気候は一般的に、年間を通じて寒暖の差があるのに加え、湿度の変化が大きいのも特徴です。特に梅雨の時期や夏の間は秋や冬に比べて湿度が高いのが特徴です。そのため、年間を通じて湿度が低い砂漠地帯をはじめ、ヨーロッパやアメリカの内陸部などと比べますと、長期にわたり湿気が影響し、土台や柱など、お家を支える大切な部分(主に木材)の腐食には気をつけなければなりません。

最近では室内換気システムの設置により、住空間の調湿(湿度を調節するという意味です)がしやすくなっています。しかし、実は地面からの湿気も、お家の寿命に大きく影響してきます。そこで基礎に通気口を設け、建物の床下も調湿し、土台からも快適な空間を生み出しています。

【せっかくの基礎の通気ですが…】

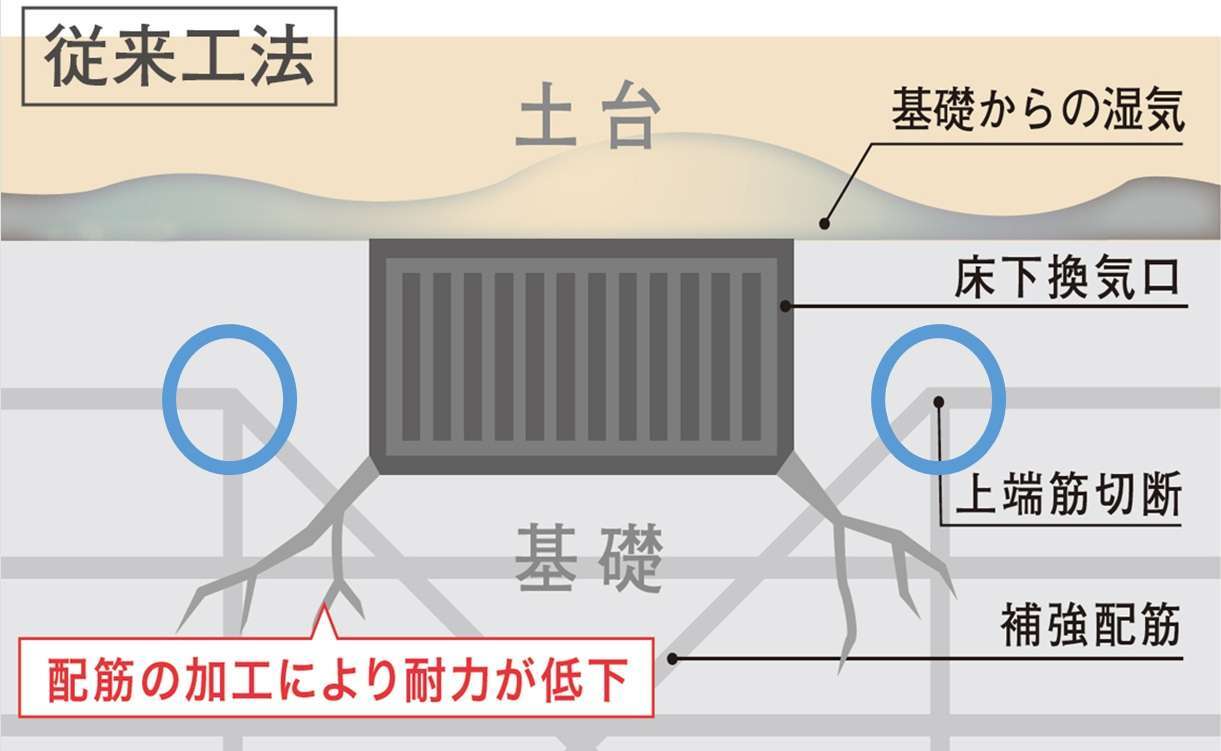

基礎に通気口を設けることで、外からの空気が流れ、床下の換気が可能となるのですが、実は、これだけでは調湿不足が生じることがあります。

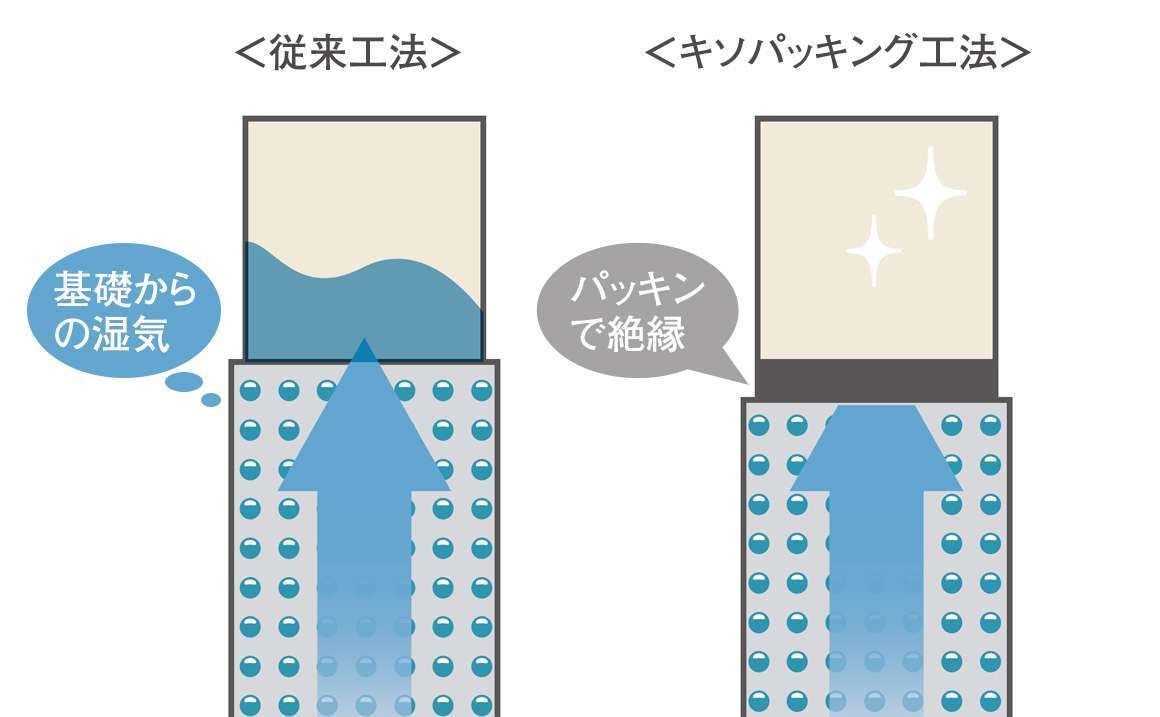

原因は、基礎と建物の土台が直接接していることが挙げられます。これでは、直接基礎からの湿気が建物の土台に伝わり、長い時間を経て土台の木が腐食することもあります。加えて、基礎と土台が接することで、せっかくの通気口から取り入れた外気が基礎の中でせき止められ、基礎全体に行き渡らず、部分的に「湿度の淀み場」が生まれることもあります。

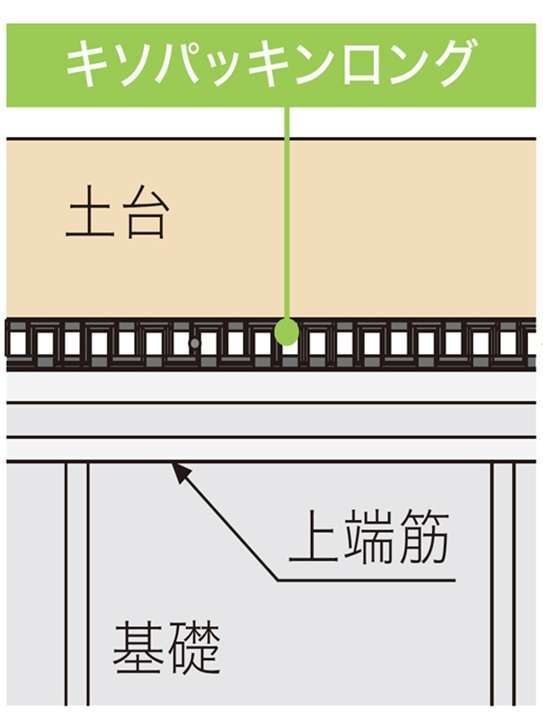

【基礎と土台の間に「基礎パッキン」を設ける「基礎パッキン工法」】

そこで登場したのが「基礎パッキン工法」です。基礎と土台の間に「基礎パッキン」を挟み込み、基礎と土台が直接接することを防ぎ、同時に小さい通気口を多数設けることで、調湿も同時に可能となりました。この「基礎パッキン」により、多数設けられた通気口から外気が床下全体に流れ込み、「湿度の淀み場」のない換気が可能となりました。

【「基礎パッキン工法」には、もう一つの効果も】

実はこの「基礎パッキン工法」には、もう一つの効果もあります。それは、基礎部分に通気口を設ける必要がない点です。基礎には鉄筋が組まれているのですが、通気口を設ける際は、この部分の鉄筋を切断する必要がありました。「基礎パッキン工法」では、この配筋を切断する必要がなくなったため、基礎の高い強度を保つこともできるようになりました。

(従来の通気口)

(基礎パッキン工法)

(比較図)

【普段目にすることのない部分にも、永く住むんでいただくための工夫】

普段の生活で、お家の基礎を目にする機会というのはあまりないかもしれません。しかし、「縁の下の力持ち」という言葉もある通り、お家の基礎というのは、建物の構造を支えるという意味で、お家の中で一番の力持ちである必要があります。同時に、日本の気候は時に、湿度との闘いになります。強く、しかも快適に。当社は普段目にすることの

ない部分にも、永く住んでいただくための工夫を続けてまいります。

【まとめ】

今回は、基礎の中でも更に細かい箇所をご紹介しました。今後も、こうしたお家の細かい部分についてもご紹介してまいります。当社では、住まいづくりや住まい選びに関する様々な疑問、お悩みについても承っております。ぜひお気軽にご相談ください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【大東建設/設備・仕様についての関連記事】

【大東建設Instagram 施工事例等を随時更新中です♪】

【好評分譲中の分譲地】

バナー画像クリックでSUUMOへアクセスできます!

資料請求・来場予約・お問い合わせ等お気軽にご連絡ください♪